Das Konzentrationslager Natzweiler und seine Außenlager

(1941 – 1945)

Das KZ-Stammlager in den elsässischen Vogesen

Nach dem Sieg der deutschen Wehrmacht über Frankreich im Jahr 1940 werden Lothringen und das Elsass zwangsweise dem Deutschen Reich einverleibt – nicht völkerrechtlich, aber de facto.

Die Gegend des sogenannten Struthof, am Nordhang des Mont Louise gelegen, hatte seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung der Stadt Strasbourg gedient, insbesondere das gleichnamige Hotel und die Skipisten im Winter waren beliebt.

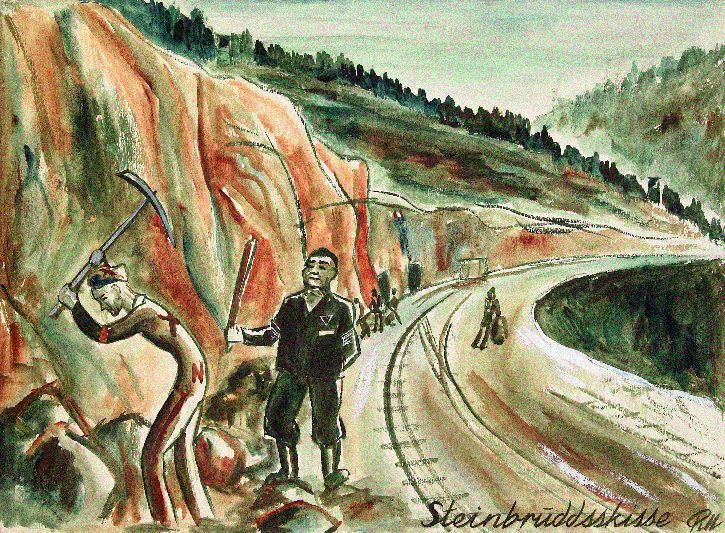

Im Herbst des Jahres 1940 entdeckt der Geologe und SS-Oberscharführer Karl Blumberg in der Nähe des Struthof ein Vorkommen von rosa Granit, das Hitlers Architekt und späterer Rüstungsminister Albert Speer für Bauvorhaben in Berlin, München und Nürnberg benötigt. Auf Drängen Speers beschließt die SS-Führung, an dieser Stelle ein Konzentrationslager zu errichten, dessen Häftlinge den Granit abbauen sollen. Die ersten Gefangenen kommen in am 21. und 23. Mai 1941 aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen auf dem Mont Louise an.

Das Konzentrationslager Natzweiler wird das einzige KZ-Stammlager auf (vormals) französischem Boden, welches jedoch in den ersten Monaten seiner Existenz keine herausragende Bedeutung im nationalsozialistischen Lagersystem einnimmt. Dies ändert sich ab 1942/43 mit dem rapiden Anstieg der Häftlingszahlen und Veränderungen in der Häftlingsgesellschaft, der mörderischen Zwangsarbeit, den in Natzweiler durchgeführten pseudo-wissenschaftlichen medizinischen Experimenten sowie schließlich der Entstehung eines ausgedehnten Netzes von Außenlagern.

Sind in Natzweiler anfangs überwiegend Menschen aus Deutschland inhaftiert, die die SS als „Berufsverbrecher“ oder „Asoziale“ brandmarkt, bilden ab 1942 „politische“ Häftlinge aus zahlreichen von NS-Deutschland besetzten Ländern die überwiegende Mehrzahl der Gefangenen. 1943 wird Natzweiler eines der zentralen Lager für sog. „NN-Häftlinge“. Dabei handelt es sich um (vermeintliche) Widerstandskämpfer aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Norwegen, die nach dem „Nacht und Nebel-Erlass“ von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel (Chef des Oberkommandos der Wehrmacht) bei „Nacht und Nebel“ verhaftet und in Konzentrationslagern verschwinden sollen. Durch das erklärte Ziel, die Spuren des Verschwindens zu verwischen, gelten diese Häftlinge für die SS als vogelfrei und sind in Natzweiler besonderen Schikanen, Schwerstarbeit, Misshandlungen und Tötungen ausgesetzt.

1943 steigt zudem die Zahl der polnischen und osteuropäischen Gefangenen deutlich an.

Die Häftlinge des KZ-Stammlagers müssen Zwangsarbeit in unterschiedlichen Bereichen leisten. In der Anfangszeit müssen sie die ersten Baracken des Lagers errichten, Zugangsstraßen bauen und Rodungsarbeiten verrichten; noch vor Fertigstellung des Lagers werden indes die meisten Gefangenen zu schweren Arbeiten im Steinbruch, beim Bau eines siebzig Meter langen Kellers oberhalb des Lagergeländes sowie zu Transport- und Verladearbeiten eingesetzt.

Das KZ Natzweiler wird außerdem für pseudowissenschaftliche Experimente an Häftlingen genutzt. Mediziner der „Reichsuniversität“ Straßburg führen Versuche mit Senfgas, Phosgen und verschiedenen Viren an Gefangenen durch. Auf Wunsch des Anatoms August Hirt wird unweit des Lagergeländes eine Gaskammer gebaut, in der die SS im August 1943 86 Häftlinge aus dem KZ Auschwitz ermorden lässt, deren sterbliche Überreste Hirt zum Aufbau einer anatomischen Sammlung „jüdisch-bolschewistischer Kommissare“ verwenden will.

Insgesamt kommen im Stammlager Natzweiler ca. 3.000 Häftlinge zu Tode.

Zwangsarbeit für die Kriegswirtschaft: die Außenlager links und rechts des Rheins

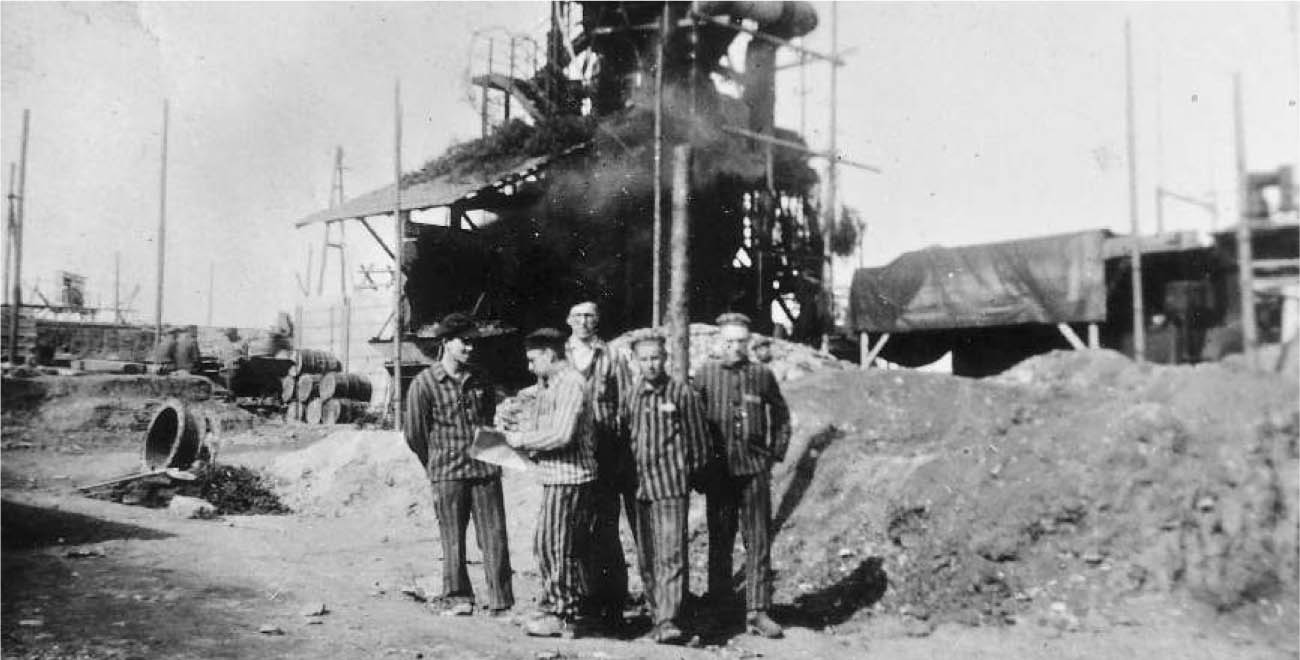

Insgesamt sind im KZ-Komplex Natzweiler rund 52.000 Menschen aus rund 30 Nationen inhaftiert, davon mehr als zwei Drittel ausschließlich in den mindestens 55 Außenlagern im Elsass, in Lothringen, im Moselgebiet, in Baden, Württemberg und Südhessen. Etwa 15.000 Menschen sterben in den Lagern oder auf den Todesmärschen und Evakuierungstransporten im Frühjahr 1945.

Erste kleinere KZ-Außenlager entstehen bereits ab März 1943, vorwiegend zu SS-eigenen Zwecken. Im Jahr 1944 explodiert die Zahl der Außenlager förmlich, da sich deren Errichtung nach den Bedürfnissen der Kriegswirtschaft richtet und die Lager dort gebaut werden, wo der Zwangsarbeits-Einsatz von KZ-Häftlingen für die Rüstungsproduktion, Bauvorhaben und kriegswirtschaftliche Sonderprojekte benötigt wird. So entstehen etwa zahlreiche KZ-Außenlager im Zuge der (angestrebten) „Untertage-Verlagerung“ von Rüstungsbetrieben in Stollen, Bergwerke, Tunnel und Steinbrüche. Unter meist mörderischen Bedingungen müssen die Gefangenen dort Schwerstarbeit zum Bau der Anlagen verrichten; andere arbeiten in der Produktion. Am Fuß der Schwäbischen Alb entstehen zudem sieben Konzentrationslager für ein Großprojekt mit dem Decknamen „Unternehmen Wüste“. Unter dieser Bezeichnung streben das Rüstungsministerium, die Luftwaffe und private Unternehmen den Bau von zehn Fabriken an, in denen aus Schiefergestein Treibstoff für die Luftwaffe gewonnen werden soll. Tausende Häftlinge kommen bei diesem wahnwitzigen und letztlich wirtschaftlich völlig unrentablen Projekt ums Leben

Anders als im Stammlager Natzweiler bilden in den Außenlagern Häftlinge aus Polen und der Sowjetunion die Mehrzahl; aber auch Menschen aus Nord-, West- und Südeuropa sind dort inhaftiert. 1944/45 steigt auch die Zahl der jüdischen Häftlinge, insbesondere aus Polen, Osteuropa, dem Baltikum und Griechenland rasant an. Während im Stammlager ausschließlich männliche Gefangene inhaftiert sind, entstehen in Geisenheim und Walldorf (Hessen) sowie in Calw und Geislingen (Württemberg) vier Frauen-Konzentrationslager.

Das doppelte Ende des KZ-Komplexes Natzweiler

a) Das erste Ende: Räumung und Auflösung des Hauptlagers (Sept. – Nov. 1944)

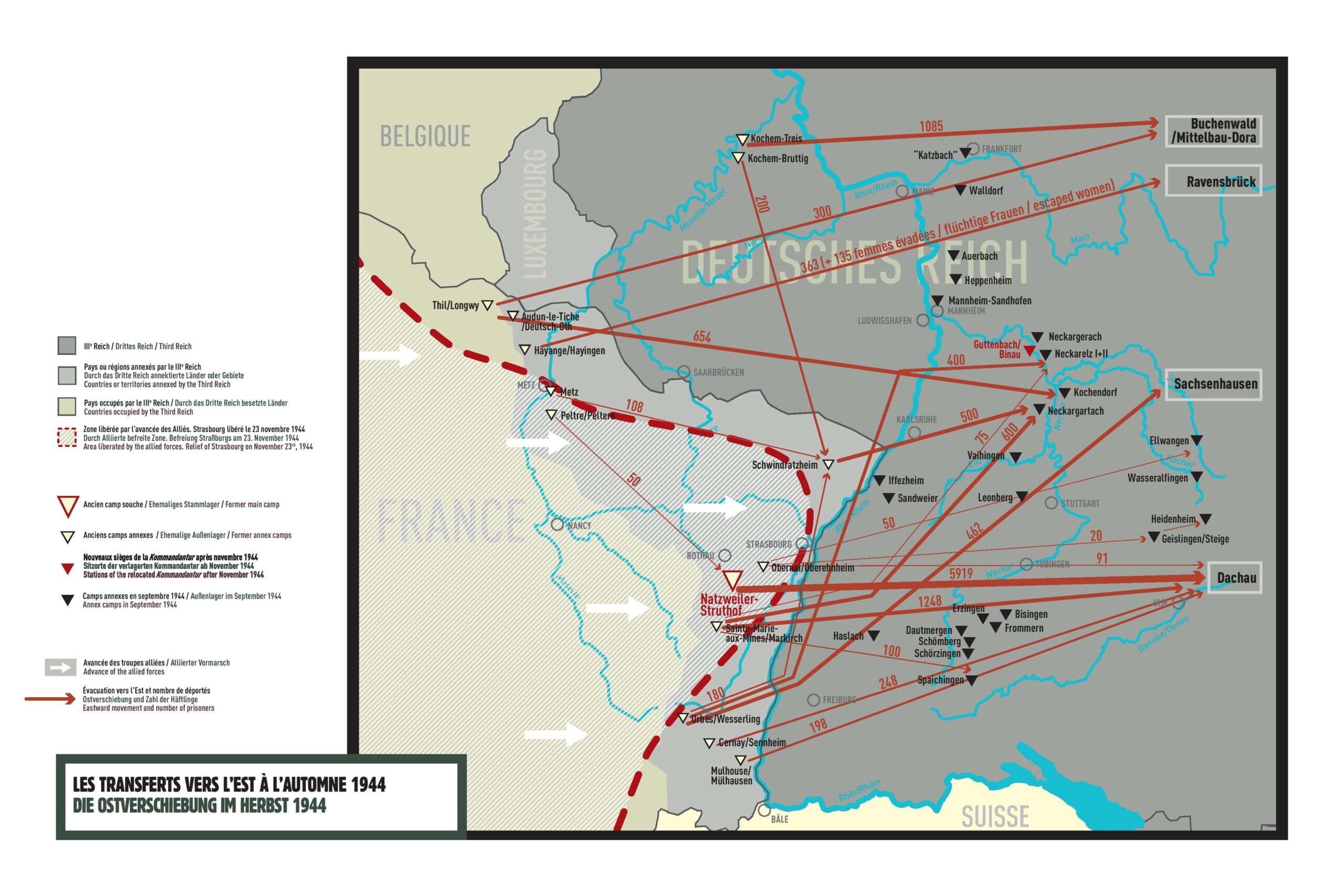

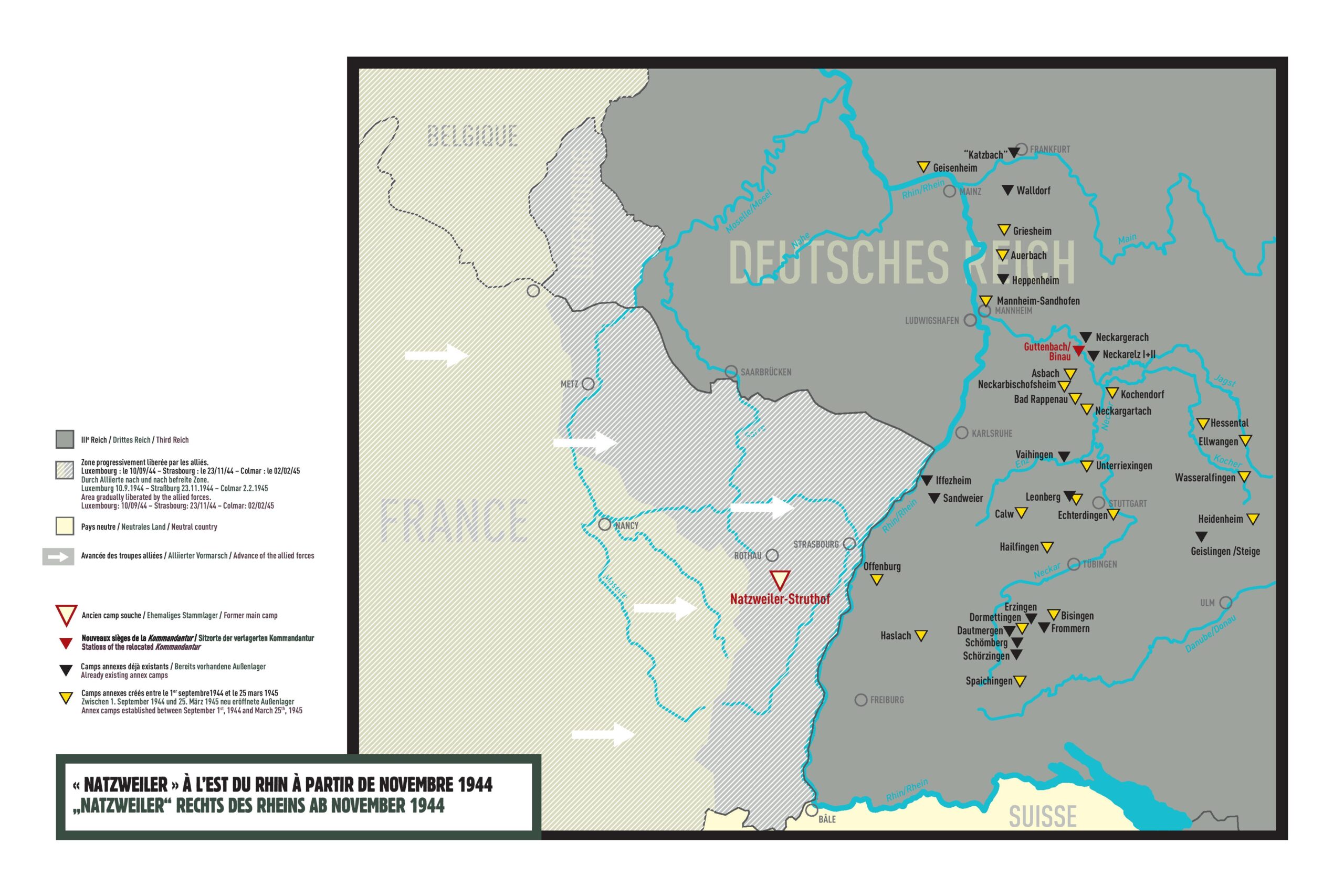

Nach der Landung der Westalliierten in der Normandie im Juni 1944 und angesichts des raschen Vorrückens der alliierten Truppen, bereitet die SS ab Mitte August die Räumung des KZ Natzweiler vor. Als erstes in Westeuropa gelegenes Konzentrationslager wird das Stammlager Natzweiler zusammen mit den linksrheinischen Außenlagern ab 1. September 1944 sukzessive aufgelöst. Die mehr als 6.000 zu diesem Zeitpunkt noch in Natzweiler inhaftierten Gefangenen werden mehrheitlich nach Dachau, aber auch in die rechtsrheinischen Außenlager überstellt, die weiterhin bestehen bleiben und sogar expandieren. Die SS-Kommandantur verlegt ihren Sitz ins badische Neckartal und verwaltet von dort aus das „Konzentrationslager Natzweiler“, welches ab Herbst de facto nur noch als Verwaltungseinheit besteht. Von September 1944 bis März 1945 entstehen in Württemberg, Baden und Hessen 21 neue Konzentrationslager, die dem nur noch auf dem Papier existierenden „KL Natzweiler“ als Außenlager zugeordnet werden.

Als amerikanische Truppen am 25. November 1944 das Gelände des Konzentrationslagers Natzweiler erreichen, finden sie ein vollständig geleertes Lager vor.

b) Dramatische Situation in den Außenlagern

Während Nazi-Deutschland militärisch langsam zusammenbricht, gelingt der SS mit der Expansion der rechtsrheinischen Außenlager eine erstaunliche Reorganisation des KZ-Komplexes Natzweiler. Rund 20 000 Häftlinge werden zwischen dem 1. September 1944 und März 1945 neu als Häftlinge des „KL Natzweiler “ registriert und in den Außenlagern inhaftiert. Der harte Winter, die schwere Arbeit bis zur Erschöpfung sowie die Mangelsituation verschärfen ihr Elend, die Sterblichkeit steigt drastisch.

Arbeitsunfähige und kranke Häftlinge werden in das zum „Krankenlager“ umfunktionierte KZ Vaihingen/Enz gebracht, das sich zum Sterbelager des Natzweiler-Komplexes entwickelt.

c) Das wirkliche Ende: Evakuierung und Todesmärsche (März/April 1945)

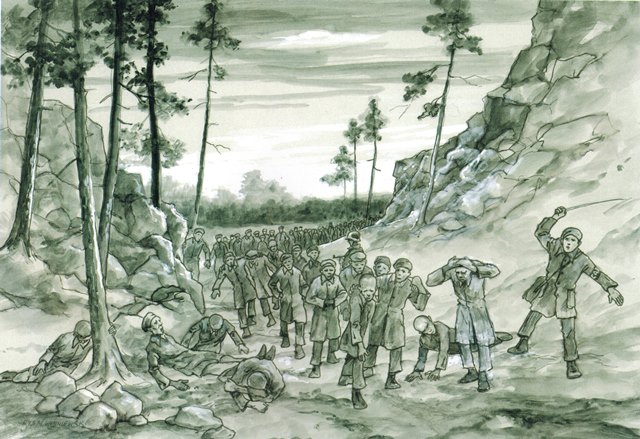

Mit der Rheinüberquerung der Alliierten im März 1945 beginnt das wirkliche Ende des „Konzentrationslagers Natzweiler“. Die Außenlager werden geräumt, die Häftlinge zu Fuß oder in Güterzügen meist Richtung Dachau, aber auch Bergen-Belsen und Buchenwald geschickt. Sie sollen auf keinen Fall dem „Feind“ in die Hände fallen.

Die Transporte und Kolonnen sind viele Tage unterwegs und legen trotz Mangelverpflegung Hunderte von Kilometern zurück. Wer aus Erschöpfung auf den Fußmärschen zurückfällt, riskiert die Erschießung. Aufgrund der hohen Opferzahlen und der ständigen Bedrohung durch die SS, aber auch durch Bombenangriffe sprechen die Häftlinge von Todesmärschen.

Spätestens jetzt wird die deutsche Bevölkerung am Rand der Wege unmittelbar Zeugin des Elends der Häftlinge. Die Toten verscharrt man vor Ort.

Die Überlebenden werden unterwegs, in den Hauptlagern Dachau, Buchenwald und Bergen-Belsen sowie auf weiteren Märschen in Richtung Alpen befreit.

Als einziges Lager im KZ-Komplex Natzweiler wird das KZ Vaihingen nicht vollständig vor dem Eintreffen der Alliierten geräumt. Am 7./8. April 1945 befreien Einheiten der Französischen Armee das Außenlager, in dem die SS nach dem Abtransport der marschfähigen Gefangenen rund 600 schwerkranke und halbtote Häftlinge zurückgelassen hat. Viele sterben in den Tagen und Wochen nach der Befreiung.